服務熱線

0755-88364040

18902464556

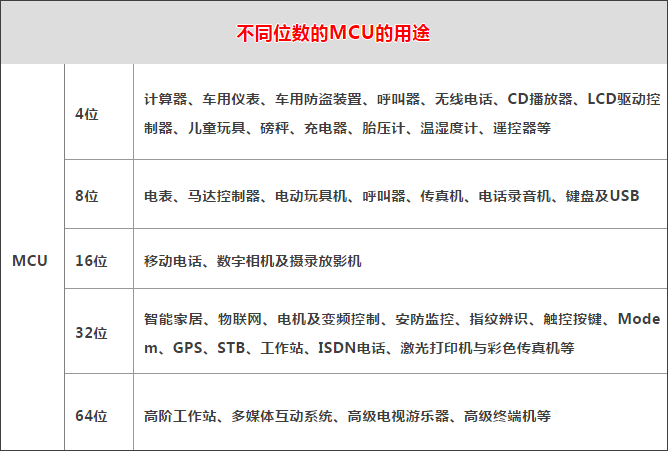

單片機誕生于1971年,經歷了SCM、MCU、SoC三大階段。單片機由以前的1位、4位、8位、16位,發展到現在的32位甚至64位。90年代后隨著消費電子產品大發展,單片機技術得到了巨大提高,相繼誕生了一批經過市場考驗獲得良好口碑的單片機制造廠商,下面一起來看看MCU芯片原廠及其產品介紹:

MCU(MicroControllerUnit)中文名稱為微控制單元,又稱單片微型計算機(SingleChipMicrocomputer),是指隨著大規模集成電路的出現及其發展,將計算機的CPU、RAM、ROM、定時數器和多種I/O接口集成在一片芯片上,形成芯片級的計算機,為不同的應用場合做不同組合控制。 其實,簡單點說,就是我們平時所說的單片機。

國外廠商:

在過去的十多年里,移動市場的快速興起、Arm Cortex-M系列的橫空出世,加上ST、NXP、TI和瑞薩等廠商的助力,MCU從早期的百家爭鳴,轉向了以Arm Cortex-M為主導的市場。以國內市場為例,根據IHS的數據顯示,Arm內核的MCU在國內占領市場的份額約為15%,在Arm內核和生態的助推下,國內的MCU廠商也如雨后春筍般冒起,也成就了幾家本土巨頭,但我們發現,差距依然明顯。

相關數據顯示,包括歐洲的ST、NXP、英飛凌(包括收購的Cypress),美國的TI、Microchip和日本瑞薩在內的領先MCU廠商幾乎統領了包括汽車電子和電機控制在內的高端市場。這些廠商在整個MCU市場的占有率也超過八成,而隨著新應用的興起,這個數字勢必會繼續上升。

而進入21世紀第二個十年,MCU市場似乎正在興起一些新的變化。

現狀:國外遙遙領先

在半導體行業觀察早前的文章《十年MCU江湖》里,作者有談到過去十年里Arm MCU漸成主流與多家MCU廠商崛起。文章也對Arm和國外如ST等廠商能夠統領江湖的原因做了一定的解讀。但正如上文所述,國產MCU在這個看似標準化的生態里,卻影響力甚微,除了切入相較遲緩以外,這還與本土MCU廠商的競爭現狀有很大的關系。

據不完全統計,國內做MCU的廠商已經超過了一百家,而當中有不少是瞄著替換國外廠商目標掙一筆“快錢”而去的。這些企業的運營模式也是相當簡單,看國外哪個廠商的MCU在國內賣得火、或者抓住國外廠商即將退市的產品,照著做一個管腳兼容的產品,以更低的價格去取代,這就造成了賽道擁擠、利潤低下,把原本以拼設計為重點的芯片產業轉變為以供應量和制造成本取勝的行業,這做做法就限制了公司的成長,不利于整個行業的發展。

據行業資深專家告訴半導體行業觀察記者,歐美日廠商,他們之所以能籠絡大部分的MCU市場,這主要得益于他們在產品、軟件和使用的生態環境這四方面給客戶樹立了一個標桿,同時建立了其他競爭者不能輕易跨越的壁壘。

第一看產品;國外領先的廠商基本有自己的IP,但國內的同業卻大多數IP不全,不少是把現有的IP拿過來做拼湊開發產品,這就使得他們的產品從誕生開始就有天生的“缺陷”。加上國外的MCU廠商經歷了長時間的不同行業的耕耘,甚至還是從零開始扶持行業起來的。他們對眾多行業規格的了解,已經體現到MCU的內部以及外部的設計上,這也是本土MCU所欠缺的。

第二看軟件;所謂軟件算法,是要基于行業以及客戶的需求,從簡單的硬件堆積,到理解客戶的需求再到和客戶共同創造。在這個過程中,離不開MCU公司對軟件和算法的著力。在過往,很多算法以前需要軟件處理,但國外的企業因為對具體的行業吃得比較透,時間也長,所以他們針對客戶的使用場景、系統、軟件算法等吃透,然后共同創造,用芯片來實現,將主芯片周邊的其他器件,盡可能的包括到芯片內部去。這樣不但節省了成本,還使得產品更加容易開發。

第三看生態;MCU的生態包括兩個方面:首先,MCU整體的設計、生產、加工、制造幾個環節是否完整。例如在加工時,客戶在生產過程中會對某款量產燒錄器非常熟悉,如果要換一種量產燒錄工具,客戶的產線上就需要重新購買,重新培訓等等,這就對生產造成影響。為此MCU廠商就必須將此種生態考慮進去。生態需要考慮的第二個層面是在客戶設計過程中,是否有完善的資料,豐富的網上資源,良好的口碑及流量支撐。

這些領先的廠商就是憑借先后一步和深厚的技術優勢搶占了MCU市場。這讓國產MCU廠商想在通用MCU市場與他們展開競爭變得很艱難。

機遇:產業新變局

在Arm與其合作伙伴攜手在通用MCU市場繼續做大做強的同時,全球MCU開始涌現出了一些新的“變量”,例如RISC-V的流行以及物聯網的出現推動MCU SoC成為新趨勢,以上或將成為當前MCU格局的“破冰者”。

首先看RISC-V。眾所周知,這是一個開源指令集。據David Patterson在其名為《RISC-V Reader: An Open Architecture Atlas》中介紹,和過去幾乎所有的ISA不同,RISC-V的不同尋常之處是模塊化的。它的核心是一個名為RV32I的基礎ISA,運行一個完整的軟件棧。RV32I是固定的,永遠不會改變。這為編譯器編寫者,操作系統開發人員和匯編語言程序員提供了穩定的目標。模塊化來源于可選的標準擴展,根據應用程序的需要,硬件可以包含或不包含這些擴展。這種模塊化特性使得RISC-V具有了袖珍化、低能耗的特點,而這對于嵌入式應用可能至關重要。

正是因為這種開源特性,RISC-V吸引了包括老牌MCU廠商和新興供應商涌入這個賽道。正因為這是一個新興的領域,國內外的MCU廠商在這上面的技術和生態差距不大,這也是筆者把它看做MCU市場新變局的因素之一。

再看,物聯網的興起,也讓MCU面對前所未有的新變革。

作為一個垂直細分的市場,物聯網對MCU及其周邊組件有更多的需求,除了AI以外,例如傳感(模擬前端)和無線(通信)等也開始逐漸成為MCU應用設計的標配。更重要的一點,千差萬別的物聯網應用,對MCU和相關組件的功耗和功能都有了不同的要求,這就催生了更廣泛的MCU SoC需求,針對不同的領域開發不同功能的MCU就成為了產業常態。

此外,在Arm MCU大行其道的同時,還有很多其他內核的MCU在市場上擁有不錯的市場表現。這在筆者之前的文章《十年MCU江湖》里面也有提及。從另一個角度看,在這些內核都沒涉及的領域,還有自研內核(非Arm/非RISC-V)MCU企業的生存空間。如果能搶占先發優勢,這也將會是國產MCU的又一個突破點。

未來:挑戰重重

雖然國產MCU的契機擺在了眼前,但眾多技術的發展說明,這并不是一蹴而就的。

首先看RISC-V方面。NXP資深MCU專家梁平曾在其題為《如何才能做大RISC-V這塊蛋糕?》的文章中談到,一款MCU產品的生態系統,決定著這款產品的開發者所能接觸到的開發資源和開發支持是否全面多樣化、是否方便使用、是否易學易懂、是否穩定可靠等。

他進一步指出,以上的這些內容中,MCU芯片廠商只能提供一些極為基本的東西,而絕大部分內容需要其他相關者提供,因此如何培養和動員產業鏈上所有的相關方積極地參與基于某種架構的生態系統建設,使得這個生態系統日臻完善,將成為該種架構取得商業成功的關鍵。

“RISC-V要想在競爭非常激烈的CPU市場,尤其是MCU市場上取得成功,就必須重視生態系統的建設,減輕開發負擔,讓開發人員在遇到問題時能很快地找到解決方案,以縮短終端產品的開發周期”,梁平強調。

本土RISC-V初創企業芯來科技的創始人胡振波則告訴記者,MCU的發展經歷了三個階段。在第一階段,各大廠商垂直整合到位,但生態各自為政;第二階段則大部分廠商共享ARM生態,但存在同質化嚴重,內核層面難以創新的缺陷;現在則進入了第三階段,產業參與者可以共享RISC-V生態,實現差異化創新。